随着人口老龄化趋势加剧,我国骨质疏松症的患病率居高不下,且其带来的健康风险日益严峻。然而,公众对骨质疏松症的了解程度和诊断率仍然较低,分别仅为7.4%和6.4%。即便在发生脆性骨折之后,该病症的治疗率也仅约为30%。更需关注的是,不同地区以及城乡之间的诊疗水平存在显著差异。因此,掌握骨质疏松治疗的有效性和安全性评估变得尤为关键。

一、治疗有效的三大评估

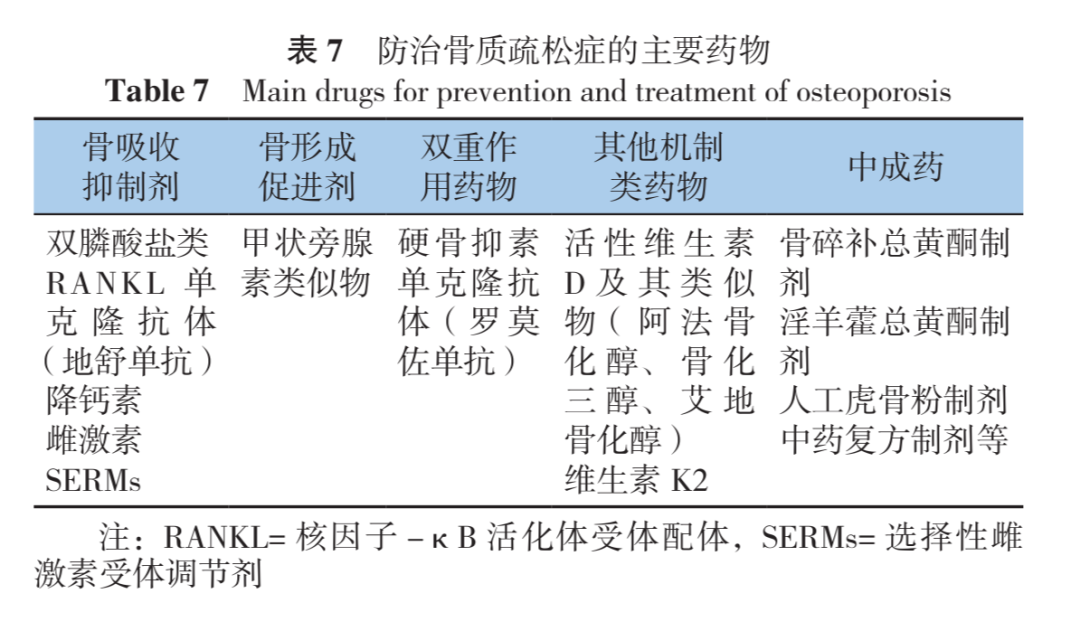

症状改善:患者最直接的体验是疼痛缓解和活动能力恢复。抑制骨破坏药物降钙素及新型骨形成促进剂(如特立帕肽)能在3个月内显著缓解疼痛,但需注意,单纯止痛不等于骨质改善,需结合影像学检查及骨代谢指标监测。

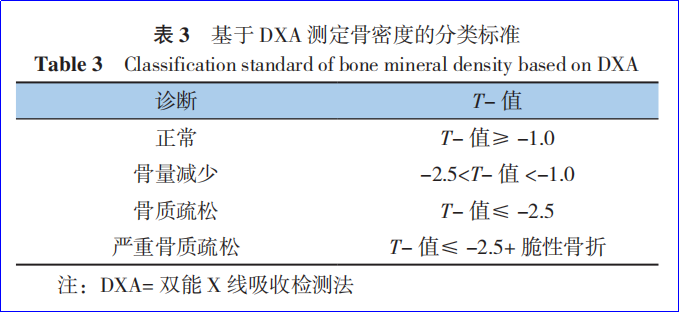

客观指标:骨密度检测被誉为“金标准”,常用为DXA(双能X线吸收法),建议在规范治疗一年后进行监测对比。在开始使用抗骨质疏松症药物治疗前,建议检测BTMs(骨转换生化标志物)的基线水平。在药物治疗后,每隔3至6个月检测一次患者的BTMs水平,以评估BTMs的变化,从而判断药物治疗的效果及患者对治疗的依从性,以便于进一步调整治疗方案。

点击了解更多↓

终极目标:预防骨折。治疗骨质疏松症需要持续且个体化的药物疗程,长期化是必要的。所有治疗方案至少应持续1年,并且在治疗开始前及停药前,都必须对骨质疏松性骨折的风险进行全面评估。

1.经典药物的常见警示:

(1)双膦酸盐类:口服制剂可能引发食管刺激,静脉注射可能引起流感样症状。

(2)地舒单抗:需警惕低钙血症风险,用药期间需监测血钙。

(3)中药制剂:含补骨脂成分的药物可能造成肝损伤。

2.高风险人群的特殊考量:

(1)肾功能不全者:应慎用双膦酸盐类药物,特别是静脉滴注。

(2)胃食管反流患者:静脉双膦酸盐替代口服制剂。

(3)严重心血管疾病患者:慎用选择性雌激素受体调节剂。

3.长期使用药物的潜在风险:连续服用双膦酸盐超过三年可能会提高非典型股骨骨折(AFF)的风险。如果出现大腿或腹股沟区域的疼痛,应进行双侧股骨的正位和侧位X线检查,以确定是否存在AFF;核素骨扫描(SPECT)或MRI都能有效辅助AFF的诊断。一旦确诊为AFF,应立即停止使用双膦酸盐等骨吸收抑制剂,停药后,AFF的风险会迅速降低。

三、平衡疗效与安全的五大策略

1.精准分层治疗:根据患者骨折风险分层、临床情况进行个体化。钙剂与维生素D 作为骨健康基本补充剂,可以与骨吸收抑制剂或骨形成促进剂联合使用。不建议联合使用相同作用机制的抗骨质疏松症药物;如果使用降钙素以缓解疼痛,可短期与其他抗骨质疏松症药物联合使用。

2.时序化给药方案:相同或不同机制的药物典型序贯疗法可累积提升骨密度,同时降低药物蓄积风险。如地舒单抗序贯唑来膦酸,可极大程度避免因地舒单抗停药导致的骨量快速丢失及骨折风险升高。

3.全程监测体系:包括DXA骨密度检查,以及血液生化检验如肝肾功能、血钙磷、BTMs等。

4.协同增效的非药物干预:调节生活方式如晒太阳、防跌倒等基础措施,以及康复治疗如运动疗法(如散步、慢跑,举重、俯卧撑等有氧运动或抗阻力训练)及物理因子治疗等。

5.风险对冲的处理:活性维生素D (常用的如骨化三醇、阿法骨化醇)服药期间不宜同时补充较大剂量的钙剂,但在使用地舒单抗期间应充分补充钙和维生素D。

其他:常见的治疗误区

误区1:肾结石患者不能补钙。真相:适量补钙有助于降低尿液中的草酸浓度,从而减少肾结石的风险。

误区2:注射护骨针会导致骨质变脆。真相:非典型骨折的发生率非常低,规范化的用药带来的益处远大于潜在的风险。

误区3:中药调理比西药更为安全。真相:中药应在医生的指导下使用,且不能作为其他抗骨质疏松药物的替代品。

参考文献:

[1]章振林,夏维波,李梅,等.原发性骨质疏松症诊疗指南(2022)[J].中华骨质疏松和骨矿盐疾病杂志, 2022, 15(6):573-611.DOI:10.3969/j.issn.1674-2591.2022.06.001.

原创 I 王炜昌

编辑 I 张 琳

初审 I 王炜昌

审发 I 杨进科

来源 I 中山六院粤西医院/信宜市人民医院

联系电话:0668-8839300/8882890

急诊电话:0668-8839333/120

患者投诉电话:0668-8839439/8839665